在探讨“区块链”的话题时,最早被提及的往往是比特币和它背后的技术。比特币于2009年由一个名为中本聪(Satoshi Nakamoto)的匿名人物首次提出,标志着区块链技术的正式诞生。然而,若我们深入探讨“区块链”这一概念,实际上其根源可以追溯到数十年前。在这篇文章中,我们将详细讨论世界上最早的区块链、它的历史背景及其对现代社会的影响。

区块链的概念并不是一夜之间产生的。在比特币之前,已经有一些类似于去中心化机制的想法和实验。早在1991年,斯图尔特·哈伯(Stuart Haber)和韦恩·肖(W. Scott Stornetta)就提出了一种数字签名的区块链模型,用于确保文档时间戳的安全。然而,这一想法并未得到广泛的应用。

在数年后的1998年,计算机科学家鲸头(Nick Szabo)提出了“智能合约”的概念。这些理论性基础为后来的比特币和更广泛的区块链技术奠定了基础。尽管这些早期的尝试在技术上是有意义的,但真正将区块链技术推向大众视野的,仍然是比特币.

比特币的出现不仅改变了人们对货币的看法,也使区块链这一概念逐渐深入人心。在比特币的白皮书中,中本聪阐述了区块链作为一项去中心化的数据库技术,如何可以使交易记录安全且透明。这种透明性使得每个人都可以查看和验证交易,同时又保留了个人的隐私,使得这一技术在持久性和可靠性上都得到了保障。

比特币网络中的每一个交易都被记录在一个称为“区块”的数据结构中,并通过密码学技术确保其不可篡改。区块通过“链”的形式连接在一起,形成一个不可更改的历史记录。这一机制使得比特币得以在没有中介的情况下完成交易,并保证了交易的安全和透明。

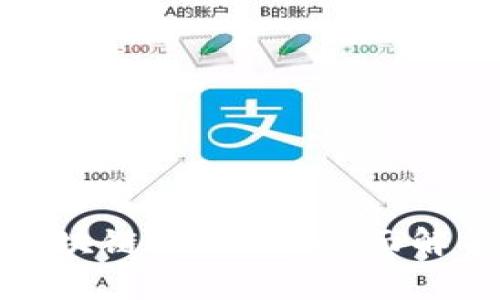

随着对区块链技术理解的加深,越来越多的企业和机构开始探索区块链在不同领域的应用。例如,金融机构利用区块链实现快速结算、减少交易成本,同时一些跨境支付公司也在利用区块链技术来消除传统支付中的时间延迟和费用高昂的问题。

此外,医疗、供应链管理、版权保护等领域也开始应用区块链技术以提高透明度和效率。例如,药品的采购和分发可以借助区块链技术追踪来源,确保每一环节都是真实可靠的。

区块链技术之所以被认为是安全的,主要得益于其去中心化、密码学算法和共识机制。这些要素共同构成了区块链的安全架构。去中心化特性意味没有单个平台或实体可以控制整个网络。密码学算法确保了所有交易和数据的可靠性,而共识机制(如工作量证明或权益证明)则确保了交易的合法性。

具体来说,每个区块中包含的信息不仅包括交易记录,还有前一个区块的哈希值。这使得任何对区块链数据的更改都会使得后续所有区块的哈希值失效,因此更容易被检测。在比特币网络中,形成区块链的节点必须达成共识,以确认交易的有效性,这进而加强了系统的安全性。

区块链与传统数据库有几个显著的区别。首先,区块链是去中心化的,这意味着没有中央管理机构。相反,所有参与者持有整个网络的副本,每个人都有权查看和验证信息。传统数据库则通常是由一个或多个中心化的服务器管理。

其次,区块链数据是不可篡改的。每个区块通过密码学技术连接,存储的数据一旦被记录就无法轻易更改。而传统数据库中的数据可以轻易被更新或删除,这在某些情境下可能导致安全上的隐患。

展望未来,区块链技术的应用前景是巨大的。许多行业都在探索如何整合区块链技术以提高效率和透明度。比如,金融科技公司正在利用区块链来支付系统和风险管理。医疗领域的数字健康记录也有望通过区块链来实现数据安全与患者隐私保护的优秀平衡。

同时,随着全球对隐私和信息安全的重视,区块链技术在数据保护方面的潜力也将日益明显。许多企业与机构正在开发去中心化的身份验证系统,以提升用户的安全性和隐私。在未来,政府机构、行业协会以及科技公司都可能在这方面发挥越来越大的作用。

随着区块链技术的不断发展,政府和监管机构对于区块链和加密货币的监管也在逐步加强。一方面,监管有助于保护消费者和投资者,防止欺诈和金融犯罪行为。另一方面,过度监管又可能抑制创新和技术进步。因此,寻找监管与创新之间的平衡将是未来的重要挑战。

我们可以预见,未来将会出现更多关于区块链的监管框架。这些框架可能会关注消费者的保护、数据隐私以及各类金融交易的合规性。同时,区块链技术本身也会发展出更多的解决方案,来应对这些监管需求。

总体来说,区块链技术为我们未来的生活与工作带来了深远的影响,它将继续推动社会的变革与进步。